El papel de la mujer en la literatura realista es de suma importancia, tanto por su condición de lectora como por la creación de personajes femeninos emblemáticos que encarnan los conflictos sociales y emocionales de la época. Existen varios estudios en torno a estos aspectos; sirvan como ejemplos los siguientes fragmentos de dos artículos.

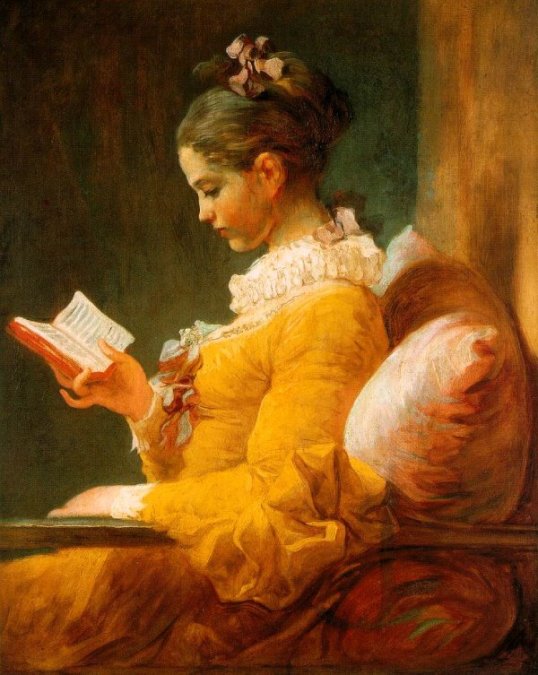

Las lectoras en el siglo XIX

" El acceso de la mujer a la cultura –me refiero a la cultura del libro y la lectura– es un hecho trascendental del siglo XIX, ignorado con escandalosa frecuencia y, sin embargo, de una evidencia aplastante. La presencia femenina se manifiesta en la abrumadora cantidad existente de revistas para mujeres –en su mayoría, además, dirigidas y escritas por mujeres–,muchas de las cuales, por otra parte, incluyen en sus páginas relatos breves, o novelas distribuidas en diferentes entregas, por lo común de naturaleza sentimental.

Hay también colecciones narrativas dirigidas a un público femenino, como la Biblioteca de señoras, Las galas del amor o la celebérrima Biblioteca rosa.

Como en cualquier relación de mercado, el crecimiento de la demanda provoca un incremento de la oferta. Y la nómina de narradoras del siglo XIX –dejando aparte los grandes nombres ya conocidos, desde Fernán Caballero a la Pardo Bazán– es riquísima, aunque para muchos lectores de hoy sus nombres no resulten ya familiares.

Pero, además, esta mujer que irrumpe como consumidora de literatura –y muy especialmente de narraciones– pertenece por lo común a una clase social acomodada; apenas tiene que ocuparse de tareas caseras –ni, claro está, desempeña actividades laborales– porque dispone de abundante servicio doméstico y, por consiguiente, de horas libres, mientras el marido atiende sus negocios, acude al café o participa en tertulias. Las formas de vida favorecen un distanciamiento entre los cónyuges y, dado que la mujer dedica horas de ocio a la lectura, este asunto –que podríamos enunciar como la soledad de la mujer casada–aparece a menudo en la novela decimonónica, que es, y no por casualidad, una novela centrada esencialmente en los tipos femeninos, desde La Gaviota, de Fernán Caballero, hasta las mujeres de Galdós –doña Perfecta, Gloria, Fortunata…– o de la Pardo Bazán, o la Ana Ozores de Clarín. La soledad y la insatisfacción ofrecen a menudo, como desembocadura dramática, el adulterio, y no es la literatura española la única en hacerse eco de esta situación frecuente."

RICARDO SENABRE

«La novela, entre dos siglos»

Hay también colecciones narrativas dirigidas a un público femenino, como la Biblioteca de señoras, Las galas del amor o la celebérrima Biblioteca rosa.

Como en cualquier relación de mercado, el crecimiento de la demanda provoca un incremento de la oferta. Y la nómina de narradoras del siglo XIX –dejando aparte los grandes nombres ya conocidos, desde Fernán Caballero a la Pardo Bazán– es riquísima, aunque para muchos lectores de hoy sus nombres no resulten ya familiares.

Pero, además, esta mujer que irrumpe como consumidora de literatura –y muy especialmente de narraciones– pertenece por lo común a una clase social acomodada; apenas tiene que ocuparse de tareas caseras –ni, claro está, desempeña actividades laborales– porque dispone de abundante servicio doméstico y, por consiguiente, de horas libres, mientras el marido atiende sus negocios, acude al café o participa en tertulias. Las formas de vida favorecen un distanciamiento entre los cónyuges y, dado que la mujer dedica horas de ocio a la lectura, este asunto –que podríamos enunciar como la soledad de la mujer casada–aparece a menudo en la novela decimonónica, que es, y no por casualidad, una novela centrada esencialmente en los tipos femeninos, desde La Gaviota, de Fernán Caballero, hasta las mujeres de Galdós –doña Perfecta, Gloria, Fortunata…– o de la Pardo Bazán, o la Ana Ozores de Clarín. La soledad y la insatisfacción ofrecen a menudo, como desembocadura dramática, el adulterio, y no es la literatura española la única en hacerse eco de esta situación frecuente."

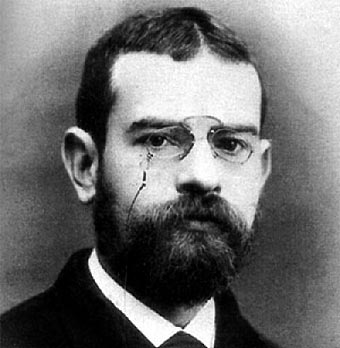

RICARDO SENABRE

«La novela, entre dos siglos»

Las novelas de adulterio

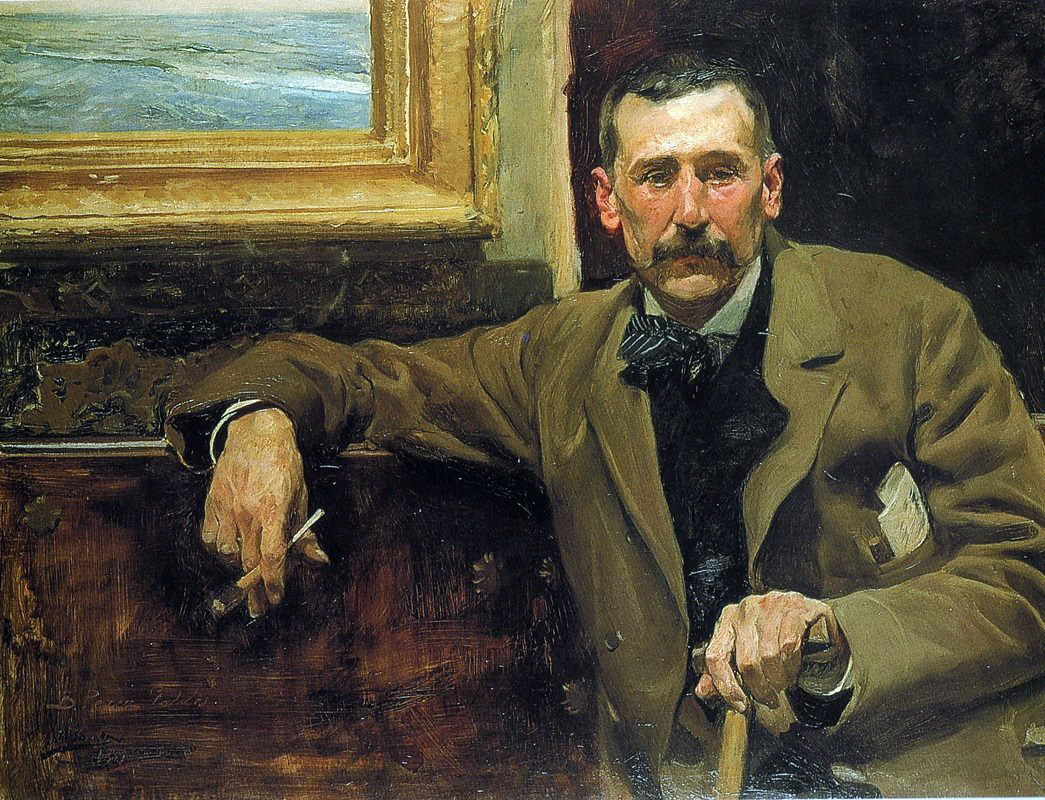

" En Fortunata y Jacinta se establece un diálogo con la tradición misma de la novela de adulterio, introduciendo aspectos nuevos, renunciando a situaciones típicas y al triángulo unívoco. … Es una novela que presenta no un caso aislado de adulterio, sino todo un mundo al que este se incorpora. En realidad puede ser vista como una acusación social aún más fuerte que la de La Regenta. En Fortunata y Jacinta la situación sin salida adquiere matices más graves, subrayando el factor de las jerarquías sociales. Dedicando mucha más atención y espacio a la presentación de varios estratos de la sociedad madrileña en su evolución, uniéndolo a los acontecimientos históricos y la situación económica nacional, Galdós da a entender que estas dos historias no son algo excepcional, sino una muestra característica de la vida española. Se trata de una sociedad que adelanta por medio de casamientos, pero los respeta solo dentro de su propio círculo y clase social. … Lo que le interesa a Galdós no es tanto mostrar el caso particular como denunciar la actitud prevaleciente, la injusticia social general."

BIRUTÉ CIPLIJAUSKAITÉ

«La adúltera “honrada”: Fortunata y Jacinta»

.jpg)

.jpg)